2.451 .SAN

CRISTÓBAL, LA SIERRA SAGRADA (3). (Isla Cartare XI)

1 Mosaico con la

representación de la batalla del Guadalete.

Aún existe una corriente historiográfica

nacida a mediados del s. XIX que sostiene que la batalla que abrió Hispania al

Islam se libró junto a la laguna de la Janda y el río Barbate, pero las fuentes

históricas “insisten”, como demostró Sánchez-Albornoz (1944), en que fue el wadi Lakka o Guadalete el escenario del encuentro entre las tropas del rey

Rodrigo –más numerosas pero menos motivadas- y las de Tariq.

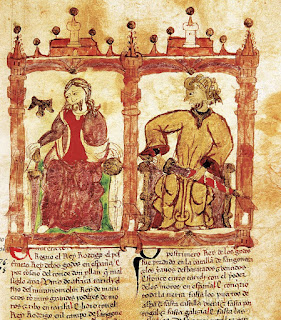

2 Figuración de

Rodrigo y Tariq en el manuscrito ‘Semblanzas de Reyes’, hacia 1312. / Biblioteca Nacional, Madrid.

3 Vista parcial de los Llanos de Caulina.

Al fondo, la Sierra de Gibalbín. /

Foto, hermanos García Lázaro, web entornoajerez.com.

Los musulmanes, procedentes de Algeciras,

probablemente siguieron la ruta del viejo camino de la Vía Heraklea que cruzaba el litoral gaditano hasta las puertas de Gades, frente al santuario de Hércules

del islote de Sancti Petri. Continuarían bordeando la margen izquierda de las

marismas del Guadalete, frente a la Sierra de San Cristóbal, por la colada de

Puerto Real y Mesas de Bolaños adelante…

El ejército de Rodrigo partió de Córdoba,

con seguridad, por el camino heredero de la Vía

Augusta romana hasta apartarse de él (seguramente cerca de la Sierra de

Gibalbín) y encaminarse al Guadalete, donde se libró la batalla. Probablemente,

como recoge parte de la historiografía Moderna y Contemporánea jerezana, en la

depresión aluvial de los extensos Llanos de Caulina (8 km de longitud) que se

abren frente a las marismas del Guadalete, desde el puente de Cartuja (donde hace

3.000 años desembocaba el Guadalete) hasta más arriba del Circuito de Jerez;

terrenos en el s. VIII y hoy bien capaces de acoger un duro y prolongado enfrentamiento,

al contrario que las inestables marismas del Guadalete. Contemplando ‘a vista

de pájaro’ de dónde procedían ambos ejércitos, son los Llanos de Caulina el espacio

idóneo donde pudo celebrarse la batalla, que se prolongó del 19 al 26 de julio

de 711.

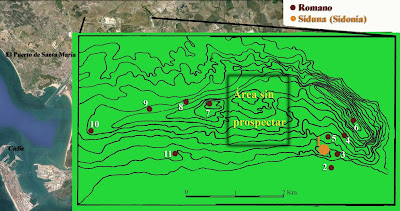

4 El lugar de

Siduna-Sidonia desde las marismas del Guadalete. / Foto, Juan

José López Amador, 2014.

Tras la victoria, las tropas de Tariq

marcharon a Siduna, la población que tradicional y secularmente se ha

identificado con Medina Sidonia, pero en los últimos años el brillante arabista

jerezano Miguel Ángel Borrego Soto ha “revolucionado” la cuestión poniendo

sobre la mesa las fuentes y la documentación precisas que sostienen la verdadera

localización de Siduna o Saduna al pie de la Sierra de San

Cristóbal, en el Castillo de Doña Blanca, el paraje que los castellanos desde

el siglo XIII llamaron Sidonia y Sidueña.

PARADA

Y POSTA EN SIDUNA

Decía Ibn al-Sabbat (1221-1282) siguiendo

a su contemporáneo Arib ibn Sa’d que Tariq, una vez repartido el botín de la

batalla “prosiguió la marcha hasta

detenerse y acampar junto a la población de Madinat Saduna”. Y también recogió

una segunda versión más antigua, de al-Tabari (839-923): “Púsoles Tariq a las gentes de (Medina) Sidonia un largo asedio; luego,

valiéndose de tretas, prendió fuego a los sembrados que tenían a la entrada de

la ciudad y en torno a las casas. Ardieron los campos y muchos de sus

habitantes sucumbieron en el incendio; el resto fueron pasados a cuchillo.

Seguidamente avanzó Tariq en dirección a la cora de Morón.” Versión ésta que

no creemos que encierre un hecho cierto porque no creemos que existiera una población

hispano-visigoda al tiempo de la conquista donde los musulmanes fundarían Siduna, pareciendo el asedio y la

destrucción del relato un adorno loando y acrecentando una gesta.

Dando por buena –como la damos- la tesis

de Borrego sobre el emplazamiento de Siduna,

hay que cuestionar si esa supuesta población asediada –visigoda- existía al

tiempo de la llegada de Tarik o bien se creó –como pensamos- con la primera

organización del territorio conquistado. En Doña Blanca y la Sierra no hay

registro arqueológico alguno de población hispano-visigoda, salvo la pilastra

–que presentamos en la anterior entrega, nótula 2.430-

que debió formar parte de una ermita levantada en el s. VII en Doña Blanca. No

obstante, hay que tener presente que la mayor parte del yacimiento del Castillo

de Doña Blanca y su entorno sigue siendo un espacio arqueológicamente desconocido,

no pudiéndose descartar su ocupación en tiempos visigodos. Pero, al día de hoy,

las citas en las fuentes árabes a Siduna como

población visigoda supuestamente existente en 711 nos parecen interpolaciones

toponímicas. Vendrían a ser el mismo caso que la mención, al final del texto de

la 2ª versión de al-Sabbat, de la partida de Tariq desde Siduna a ‘la cora de Morón’,

que ciertamente no existía en 711; como tampoco creemos existiera una Siduna visigoda, sino, acaso, un lugar

así nombrado de antiguo y que los conquistadores arabizaron.

Al respecto, se ha identificado la Siduna

árabe con la Assidona que menciona el Anónimo de Rávena, un mapa de rutas de

hacia el año 670. De ser así, a nuestro juicio, no nombraría a una población,

sino a un lugar, la Sierra, y a las ruinas –a flor del terreno en el s. VIII-

de la ciudad púnica y fenicia de Doña Blanca y su entorno, que desde la Edad

del Cobre fue, como venimos apuntando en esta serie, un enclave siempre marcado

por un espíritu sagrado y religioso.

7 Extensión de la

cora de Sidonia (en naranja) según José Mª Gutiérrez López y Virgilio Martínez

Enamorado y adaptaciones nuestras, con la ubicación de sus principales

poblaciones y los Llanos de Caulina, probable lugar de la batalla del Guadalete.

Y probablemente ocurrió, como decía

al-Sabbat, que las tropas de Tariq se agruparan en Siduna para descansar y reponer fuerzas tras la crucial batalla, beber

en sus manantiales, abastecerse de bastimentos y recomponer las fuerzas militares

para continuar la marcha –camino de la capitalina Toledo- hasta Morón, donde se

libró el segundo encuentro militar tras la partida de Siduna.

SIDUNA,

LA CAPITAL

En Doña Blanca se han exhumado los

materiales culturales musulmanes más antiguos de la provincia, del tiempo

inicial de la conquista, no desmintiendo la arqueología a las fuentes documentales. Entre los

objetos, alguna moneda, de la misma data del fals de bronce de la serie nafaqa

que se excavó en plena campiña, en la alquería de Grañina en Pocito Chico (ver nótula 2.294),

acuñado en Tánger hacia los años 709-711 y que seguramente fue traído por algún

soldado que participó en la conquista de Hispania en 711. Su hallazgo en un

contexto habitado en el siglo X ha de entenderse como un recuerdo familiar

conservado durante generaciones para rememorar el tiempo en que el Islam tomó

posesión de estas tierras.

Sobre ello, sostiene Miguel Ángel

Borrego que el solar de la vieja ciudad fenicia se convirtió desde el comienzo

del asentamiento musulmán en Hispania en la capital de la cora (provincia) de

su nombre, Siduna, coincidiendo

grosso modo su territorio con el Conventus

Gaditanus romano y visigodo más la zona suroeste del Hispalensis (8.600 km2).

8 Moneda tipo

‘fals’ excavada en Pocito Chico, acuñada en Tánger a comienzos del s. VIII.

Museo Municipal de El Puerto. / Foto, J.J.L.A.

Las razones que dieron lugar a que las

autoridades eligieran a Siduna como

capital de un extenso territorio se desconocen. Pero mucho tendría que ver su

situación, bien comunicado por tierra, mar y río, y también el sitio, con

abundantes recursos naturales y de muy antiguo un lugar cargado de historia. En

San Cristóbal el Islam clavó una pica marcando que venían nuevos tiempos a una

tierra vieja.

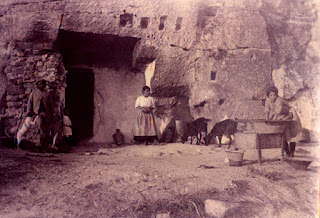

9 Casa-cueva de la Sierra a principios del siglo XX,

posando los moradores con sus animales. / Foto, Centro Municipal del Patrimonio Histórico.

El año 743 estalló una sublevación militar

de la mayoría beréber, descontentos con el curso de la ocupación y la

discriminación a la que eran sometidos por los árabes, la élite de los

conquistadores, que resultaron vencedores. Se procedió entonces a repartir extensos

territorios –ocho circunscripciones militares- a las tropas árabes sirias,

unidas por su distinta procedencia al otro lado del Mediterráneo, que por el

Estrecho cruzaron dos años antes, cuando comenzó la sublevación beréber en el

Magreb. La cora de Siduna fue

entregada al yund de Palestina. De

entonces vino la capitalidad en Siduna,

la situada al pie de San Cristóbal. (Curiosamente, en el mismo lugar que sus

ascendientes fenicios ¿acaso de Sidón? fundaron 1.500 años antes una ciudad.)

Otro enfrentamiento bélico se produjo a

los dos años, en 745, también a orilla del Guadalete, ahora entre árabes del

norte (qaysíes) y del sur (yemeníes).

Continuó Siduna siendo la capital de la cora de su nombre durante un siglo, hasta

fines del 844, cuando incursiones normandas la atacaron y asolaron.

LOS

ASALTOS NORMANDOS

Fue durante la primera incursión a la

Península de las belicosas tropas normandas –los mayus (magos) de las fuentes árabes-, cuando, tras un frustrado

asedio a Lisboa que concluyó el 17 de septiembre de 844, ochenta naves (drakkars, dragones) con 1.800 hombres

tomaron rumbo a la bahía de Cádiz, donde asolaron Qadis y Siduna. Luego

remontaron el Guadalquivir para llegar a Sevilla el 25 de septiembre y

someterla a un duro y largo asedio, y después volvieron a Siduna, a la que, según al-Nuwayri, asaltaron de noche, se

apoderaron de sus bastimentos y cautivaron a sus habitantes. Dos días

permanecieron en la capital de la cora de Siduna,

marchando luego a raziar la cora de Niebla.

Con aquellos asaltos vikingos, Siduna perdió la capitalidad de la cora

de su nombre, trasladándose a Qalsana, río adentro, donde el

Guadalete y el Majaceite (Buta) se

funden en la Junta de los Ríos. Comenzó entonces lo que nuestro amigo Miguel

Ángel Borrego certeramente llama ‘la capital itinerante’.

En Qalsana,

en el entorno del cortijo de Casinas, en época romana y visigoda existió la

población de Lacca, de donde los árabes tomaron el nombre de wadi Lakka y los cristianos el de

Guadalete. Población que hace dos mil años canalizaba por el río hasta la bahía

de Gades buena parte de la producción

aceitera de la sierra gaditana, las mismas tierras olivareras del distrito de Arkus (Arcos) que durante el Islam se

consideraron las terceras más importantes de al-Andalus. De Qalsana se conoce la lápida fundacional de

la mezquita (de seis naves) que se reformó y amplió el año 952, coincidiendo con

la presencia en la ciudad del todopoderoso Abd al-Rahman III (929-1031). Al fin

de su califato, durante la guerra civil que precedió al surgimiento de los

primeros reinos de taifas en 1031, Qalsana,

según al-Himyari, fue destruida.

Pero desde mediados del siglo X había

otra población, Saris (Jerez), ya

existente en el s. IX, que fue desplazando en importancia a Qalsana, convirtiéndose entonces en la

tercera capital de la cora con el nombre –heredado de su primera sede- de Saris

Siduna, de la que al-Razi, en la primera mitad del X, escribió: “Y Xerez Sadunia es nombrada entre todas las

ciudades de España, y en ella hay todas las bondades de la tierra y del mar;

que si os quisiese contar todas las bondades de ella y de su término, no podría.

Y las aguas no se dañan como otras, y su fruta dura mucho.” Continuó siendo

Saris la capital de la cora hasta el

fin del poder musulmán en la región gaditano-xericiense tras las conquistas de

Alfonso X a mediados del siglo XIII.

EN

EL CALIFATO

De la primera mitad del siglo X, durante

el esplendor del califato de Córdoba (929-1031), es otro testimonio del

cordobés al-Razi (888-955), el Moro Rasis

de los cronistas castellanos, que de la Siduna-Sidonia

de la Sierra de San Cristóbal escribió esta interesante y –en algunos

nombres- oscura descripción: “Y en el

término de Xerez Saduña hay muchos rastros antiguos y señaladamente la ciudad

de Saduna, donde ella fue primeramente poblada; y por esto lleva ella el nombre

de Saduña, que fue muy antigua ciudad y muy grande a maravilla. […] Y hay tantos olivares e higueras que todo su

término está cubierto de ellos. Y hay un monte de nombre Montebur, y yace este

monte sobre Saduna y sobre Terretarne [?]; y en este monte hay fuentes y echan muchas aguas y hay muchos buenos

prados y muy buenos; y donde nace un río que llaman Lethe, y yacen en él muy

buenos molinos. Y yace majada de Saduna, donde cogen muy buen alanbar [ámbar]; y en su majada yace una villa que llaman Santa.

Y en Santa aportaron unas gentes que los cristianos llaman herejes [normandos], y estos hicieron en España gran daño, más

en cabo todos murieron.”

12 El río Guadalete y sus marismas desde el cerro de

San Cristóbal, el Montebur del Moro Rasis. / Foto, J.J.L.A.

12 El río Guadalete y sus marismas desde el cerro de

San Cristóbal, el Montebur del Moro Rasis. / Foto, J.J.L.A.

De este tiempo data la mezquita de

al-Qanatir (coetánea a la de Qalsana)

y el comienzo de la ocupación de la campiña portuense en alquerías. Tiempos de

esplendor –siglos X y XI- de la cora de Siduna,

donde nacieron y vivieron, según relacionó Ibn al-Faradi, más de una treintena

de sabios y ulemas (doctos en las doctrinas

coránicas), de los que, como ejemplos y naturales de la Sierra de San Cristóbal,

mencionaremos a Jalaf b. Hamid b. al-Faray b. Kinana, nombrado cadí

de Córdoba por el emir Abd Allah (888–912) y de Siduna por Abderramán III (912–929); y a Abū Muhammad Qāsim Ibn Abī l-Fat (m.

950), poeta, lexicógrafo, gramático y alfaquí (doctor del Corán) que dirigió la

oración en Qalsana.

LA

ÉPOCA ALMOHADE, SS. XII-

El esplendor dio paso a la desolación a

mediados del siglo XII. Entonces escribió el geógrafo almeriense al-Zuhri, que

en la bahía de Cádiz estuvo algún año de los que median entre 1146 y 1154/61: “E sobre este río [Guadalete] es otra ciudad llamada Xadona. E agora está

yerma.” Deshabitada, muy probablemente a causa de la sublevación que en el

puerto de Qadis encabezó Isa b.

Maymum contra los reinos de taifas y a favor del nuevo poder almohade llegado

del Magreb (1145-1212).

La Siduna

de los ss. XII-XIII está bien documentada en las excavaciones de Doña

Blanca, con el hándicap, eso sí, de que durante siglos el yacimiento fue

empleado como cantera antrópica (la que en el s. XVIII los canteros de la Sierra

llamaban ‘la cantera de abajo’),

desmontándose la mayor parte del urbanismo a flor de tierra de las últimas poblaciones.

La Siduna

de los ss. XII-XIII está bien documentada en las excavaciones de Doña

Blanca, con el hándicap, eso sí, de que durante siglos el yacimiento fue

empleado como cantera antrópica (la que en el s. XVIII los canteros de la Sierra

llamaban ‘la cantera de abajo’),

desmontándose la mayor parte del urbanismo a flor de tierra de las últimas poblaciones.

14 Dedal de bronce andalusí

de talabartero, Castillo de Doña Blanca. Museo Municipal.

En Doña Blanca, en el flanco oriental

que da a Las Leonas y La Dehesa, se excavaron los cimientos de viviendas y una

callejuela, y en todo el yacimiento muros dispersos y numerosas fosas de desechos

conteniendo abundantes materiales culturales de la época. Pero no creemos que

la población de Siduna sólo ocupara

el tell de Doña Blanca, sino que seguramente se extendía a viviendas excavadas

–de antiguo o en tiempos islámicos- en las canteras de la Sierra, como fue

costumbre vivir hasta tiempos bien recientes. Y también en algunas casas

rurales dispersas por la Sierra, no localizadas arqueológicamente.

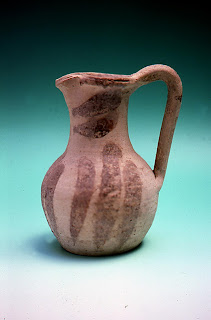

15 Jarrita andalusí

de Doña Blanca, con la pintura del talismán árabe de la Mano de Fátima. Museo

Municipal.

La larga permanencia hispano-musulmana

en San Cristóbal –el Montebur de

al-Razi-, después de 553 años de la batalla del Guadalete, concluyó en 1264,

cuando las tropas castellanas de Alfonso X conquistaron las tierras de la

antigua cora de Siduna-Sidonia. De esta época en que los cristianos y el

cristianismo se asentaron en San Cristóbal (ss. XIII-XVIII) escribiremos en la

próxima entrega.

16 Antigua

vivienda-cueva frente a Doña Blanca, en la necrópolis de Las Cumbres, observándose la cocina y el cercado para el

ganado.

/ Foto, J.J.L.A.

Texto:

Juan José López Amador y Enrique Pérez Fernández.

Estupenda entrada!! Enhorabuena!

ResponderEliminar