ISLA CARTARE. Un

recorrido por la Historia en el término municipal.

1 La

bahía de Cádiz, las tierras intermedias entre el Guadalete y el Guadalquivir y

el Coto de Doñana. / Foto, Google.

2 La

campiña desde el camino de Campín, en 1986. A la derecha, el cortijo de las

Ánimas, donde existió una aldea andalusí. / Foto, Juan José López Amador.

En

los años 80

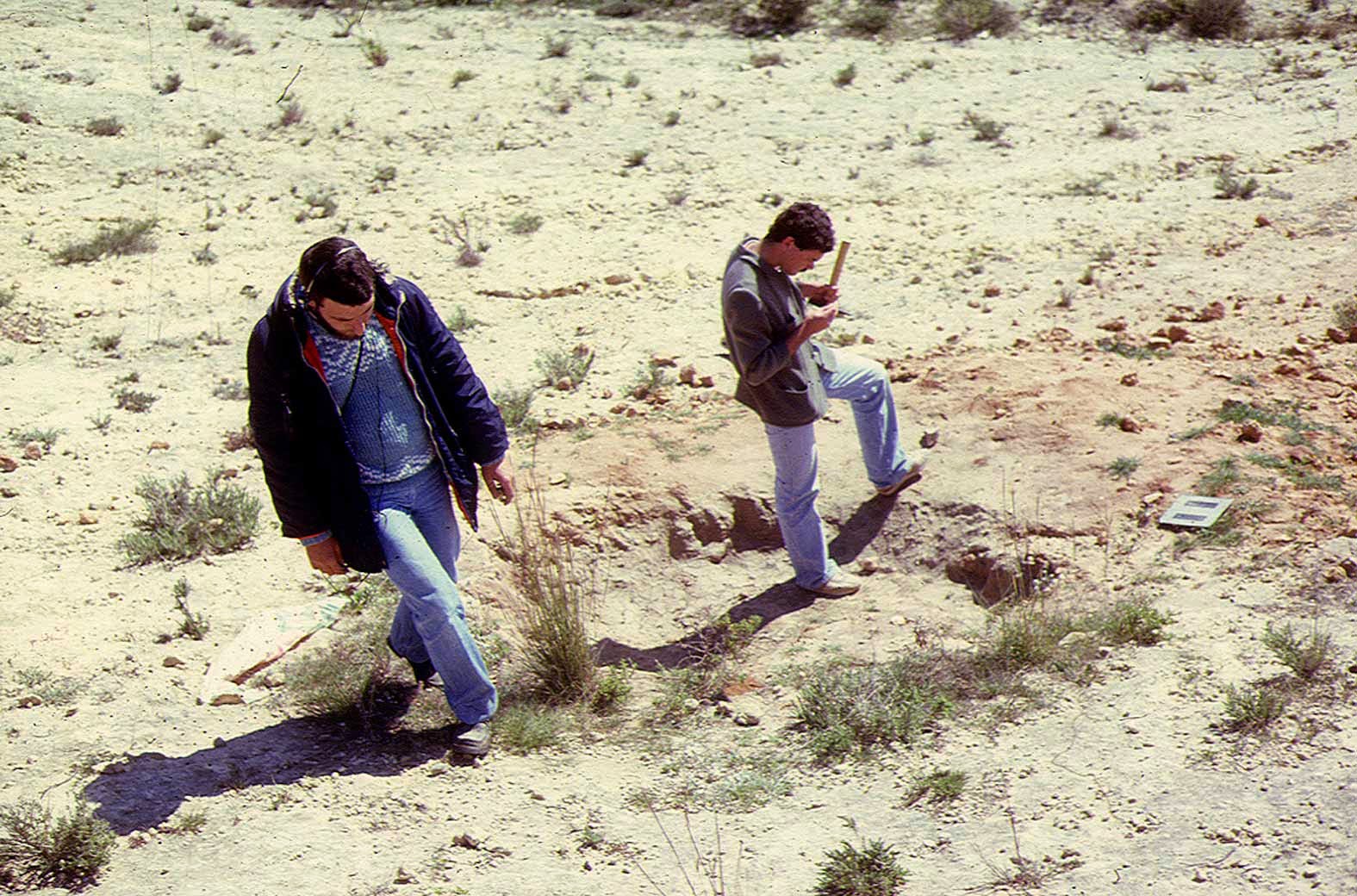

3 Nani

y José Antonio, sobre las huellas de un fondo de cabaña de la Edad del Cobre de

La Dehesa, junto al Castillo de Doña Blanca. 1982. / Foto, J.J.L.A.

4 Excavación

en la Barriada del Pilar en 1982, la primera que realizó el recién fundado

Museo Municipal. Agachado, su director, Paco Giles; en el corte, Nani y Juan

Fernández; detrás, de izquierda a derecha, Juan José López, Juan Taboada,

Javier Maldonado, Enrique Pérez, José Antonio Ruiz, Jesús Montero y José López. / Foto, Museo Municipal.

5 Equipo

de la primera campaña de excavación de Cantarranas, 1982. / Foto, Museo Municipal.

6 Sondeo

arqueológico en El Barranco, junto a la laguna Salada. 1983. / Foto, Museo Municipal.

7 Juan José, Enrique y José Antonio en

abril de 1984 excavando en la Sierra de San Cristóbal, en Las Beatillas. / Foto, Nani.

8 Chozo

(hoy desaparecido) junto al cortijo de Vaina. 1984. / Foto, J.J.L.A.

La

Ora Marítima de Avieno

%5B1%5D.jpg) 9 y 10 Planos

de Juan Gavala (1959) con la ubicación de Isla Cartare y su entorno en la

Antigüedad y en nuestro tiempo.

9 y 10 Planos

de Juan Gavala (1959) con la ubicación de Isla Cartare y su entorno en la

Antigüedad y en nuestro tiempo.

Si bien el poema en sus 713 versos

conservados contiene información acerca de la navegación entre Tartessos-Massalia (Marsella) y las Oestrymnides

(Islas Británicas), así como apuntes de enclaves aún más lejanos, reseñaremos

lo que dice Avieno de Isla Cartare, voz

de origen fenicio-púnico (como Cartago, Cartagena, Carteia) que vendría a significar

Isla de la Ciudad.

La certera identificación del antiguo

topónimo con la geografía actual la propugnó por vez primera –tras erróneas

propuestas de Adolf Schulten (1921) y Antonio Blázquez (1923)- el ingeniero de minas

lebrijano-portuense Juan Gavala y Laborde en 1959, en su obra La Geología de la Costa y Bahía de Cádiz y

el poema ‘Ora Maritima’ de Avieno, cuya traducción del texto latino

seguiremos.

Ora

Maritima recoge

en sus versos una supuesta descripción de los accidentes costeros gaditanos que

visualizó un navegante griego massaliota desde su embarcación de cabotaje.

Tomando como referencia la cronología del periplo, la travesía se realizó

cuando en la Baja Andalucía comenzaba el colapso, o la transformación, de las

bases económicas que sustentaron en un alto grado de civilización a la vieja

cultura tartésica.

Tomaremos el texto de Avieno a partir de

que el nauta griego pasa por la costa

onubense, donde cita un “monte y

rico templo consagrado a la diosa infernal, en el interior de una profunda

cueva” [Gavala lo sitúa en la

colina de Moguer], la laguna Erebea [estuario del río Odiel), la

ciudad de Herbi [cabezos de Huelva] y

el río Hibero [Tinto-Odiel],

añadiendo que “la parte de levante

contiene a partir de aquí a los Tartessios y a los Cilbicenos.”

11 Paso

de la Hermandad de El Rocío de El Puerto por las inmediaciones de la laguna del

Gallo. 1999. / Foto, J.J.L.A.

Isla

Cartare

12 Acantilado

en la playa del Almirante. 2010. / Foto, J.J.L.A.

Y tras mencionar al río Hibero, continúa Avieno (versos 255 ss.): “Después se encuentra la Isla Cartare, y es creencia bastante extendida

que antiguamente estuvo ocupada por los Cempsos; arrojados luego por lucha con

sus vecinos, se retiraron en busca de otros lugares. Se alza después el Monte

Cassio […]; luego se encuentra el

Cabo del Templo, y a lo lejos está la fortaleza de Gerión […].

Aquí

se hallan, distanciadas unas de otras, las bocas del Golfo de los Tartessios, y

desde el mencionado río [Hibero] hasta estos lugares hay para los barcos un

día de navegación. [La distancia -60 millas- la cubriría una embarcación de

la época en 16-18 horas.] Aquí está la

ciudad de Gadir, […] la misma fue

llamada primeramente Tartessos […]

Mas

el río Tartessos

[Guadalquivir], al fluir del Lago

Ligustino [marismas del Guadalquivir] a

través de campos abiertos, ciñe por todas partes con su corriente a la isla. Este

rio no avanza con una corriente

única, ni surca con un solo cauce el terreno subyacente, pues vierte sus aguas

en los campos por tres bocas por la parte

de levante, y con una boca gemela baña también dos veces la región situada al sur

de la ciudad. […] El mar que se halla

en medio separa […] el Castillo de

Gerión y el Cabo del Templo, y el golfo [de los Tartessios] se adentra

entre altos acantilados de rocas”.

13 Máscara

en terracota del santuario de El Tesorillo, en La Algaida. / Foto, J.J.L.A.

En estos párrafos de Avieno queda fijada

la situación de Isla Cartare:

abarcaría el territorio situado entre las desembocaduras del Guadalquivir y el

Guadalete. Aunque la unión entre ambos ríos nunca fue efectiva por la

infranqueable barrera terciaria (38 metros) existente entre El Cuervo y los

jerezanos Llanos de Caulina –aunque sí pudo existir abriéndose caños artificiales entre ambos estuarios,

como de hecho fue y contó Estrabón-, la peculiar fisonomía del paisaje que se

les presentaba a los navegantes que cruzasen el litoral durante el I milenio

anterior a nuestra era, aparentaría que los brazos de mar comunicaran entre sí

y fuesen los esteros del Guadalete bocas dependientes del Lago Ligustino. Esta hipótesis ya fue enunciada por el investigador

gaditano César Pemán en 1941, en su libro El

pasaje tartéssico de Avieno a la luz de las últimas investigaciones.

14 Caño

y marisma en Sanlúcar. Al fondo, el Guadalquivir. / Foto, J.J.L.A.

Donde está el ajo…

Alusiones al territorio que Avieno

denomina Isla Cartare se vislumbra en

otros escritores de la Antigüedad Clásica. Así, el geógrafo griego Estrabón, a

fines del siglo I a.C. aunque empleando noticias de Estesícoro de Himera (hacia

630-550 a.C.), escribe: “Parece ser que

en tiempos anteriores se llamó al Betis Tartessos y a Gadir y sus islas vecinas

Erytheia. Así se explica que Estesícoro, hablando del pastor Gerión, dijese que

había nacido casi enfrente de la ilustre Erytheia, junto a las fuentes inmensas

del Tartessos, de raíces argentes, en un escondrijo de la peña. Y como el río

tiene dos desembocaduras, se dijo también que la ciudad de Tartessos, homónima

del río, estuvo edificada antiguamente en la tierra sita entre ambos.” El

mismo espacio donde Estrabón sitúa las ciudades romanas de Nabrissa (Lebrija), Hasta

Regia (Mesas de Asta, Jerez) y Ebora (inmediata

al sanluqueño santuario de La Algaida), la Torre y el Faro de Caepionis (Chipiona), y el Puerto y Oráculo de Menesteo…

Isla

Cartare

viene a ser hoy el territorio de las fértiles campiñas vinícolas –hasta el

siglo XVIII también pobladas de olivares- que se extienden, al sur de Lebrija y

El Cuervo, por Jerez, Trebujena, Sanlúcar, Chipiona, Rota y El Puerto. Que

viene a ser el mismo espacio del que los viejos flamencos, aludiendo a las

tierras donde nació y desde donde se expandió el cante jondo, decían… De El Cuervo pa’bajo, donde está el ajo.

15 Mesas de Asta, en un estero del

Guadalquivir, fue un enclave, desde el Neolítico, de capital importancia en el curso de la

Historia. En la imagen, excavándose en los años 50.

De esas

tierras, las situadas al sur de Isla

Cartare que hoy conforman el término de El Puerto de Santa María –el Portus

Gaditanus que a fines del siglo I antes de Cristo fundó Balbo ‘el Menor’-,

escribiremos a partir de la próxima entrega.

/Texto: Enrique Pérez Fernández y Juan José López Amador.

16 Los

autores en las marismas entre Trebujena y Sanlúcar. 1984/ Foto, Nani.

Mi más sincera enhorabuena por esta estupenda iniciativa amigos.

ResponderEliminarUn abrazo

Antonio

Buenisimo. Ha sido un grato descubrimiento este blog. En particular el artículo sobre Casajeros. Soy roteño hijo de militar tambien roteño, por lo que estoy bastante acostumbrado a entrar en la Base Naval. Siempre sospeché que en la margen izquierda de la boca del Salado debió de haber otrora un asentamiento. Vamos, es que el sitio es ideal; marismas, salinas, puerto natural, altozano de fácil defensa, tierra fértil y paso estrátegico en el camino natural costero de Rota a El Puerto. Gracias por confirmar mis sospechas.

ResponderEliminar